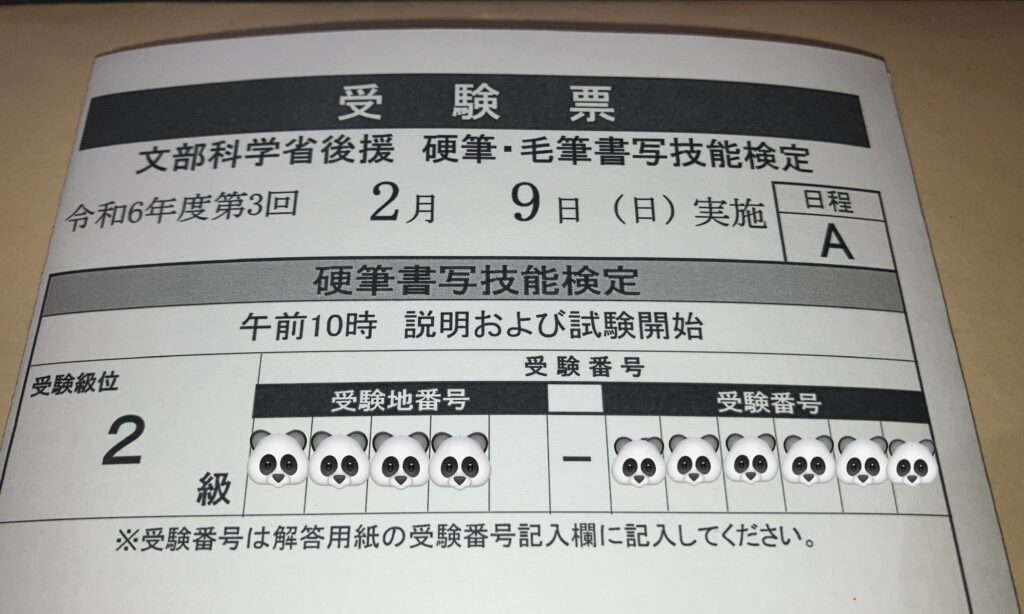

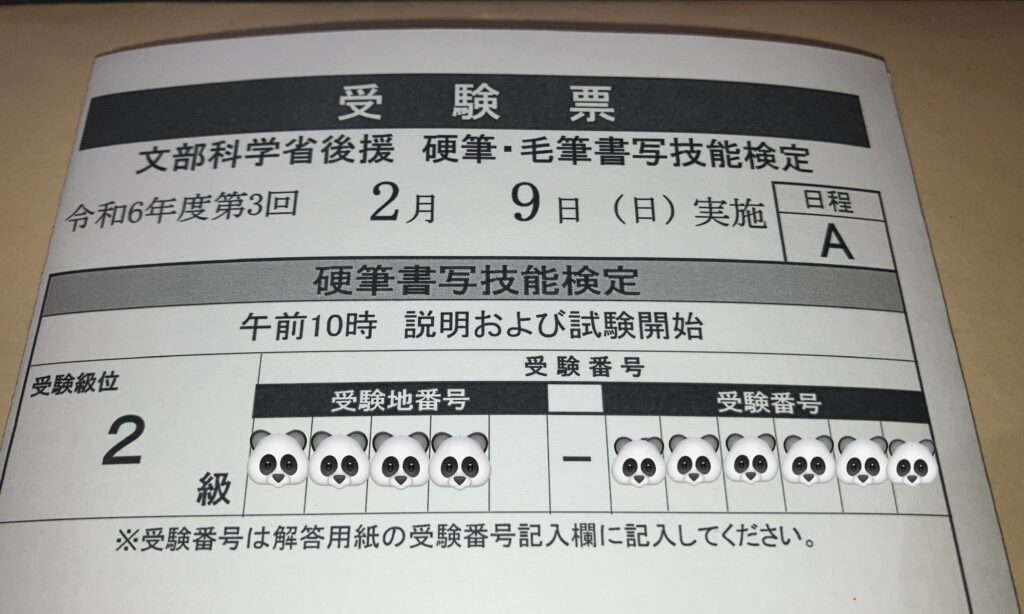

令和6年度第三回 硬筆検定書写技能検定を受験してきました。今日はその時の体験についてお話しします。

硬筆検定を受けてきました

げん

げん硬筆書写技能検定2級受けてきたよ

先日、硬筆書写技能検定2級を受けました。

硬筆書写技能検定とは?

- 文部科学省が後援し、日本書写技能検定協会が実施する検定です

- 検定は年に3回実施されます

- 6級、5級、4級、3級、準2級、2級、準1級、1級の順に難しくなります

- 学校により、入試優遇、単位認定の制度があります

- 2級は、高校、大学生、一般社会人程度のレベルとされています

- 2級の合格率は、約5割です

- 受験料は2級の場合4,000円です

- 受験票には顔写真を貼り、身分証明書が必要です

久しぶりの試験、緊張するかな?

受験のきっかけは

実は以前、受験しようと思っていろいろと調べたことがありました。

受ける気はありましたが、受験会場が遠くて知らない場所だったので、申し込みをためらい受験しませんでした。

最近になって調べ直してみたら、自分が通っていた大学が会場でした。何かの縁を感じて、一気に申し込みました。検定会場は毎年変わるようです。

会場が自分の知っているところだと、安心して受けれる気がしますね。

やっぱり慣れた場所はいいね

会場の雰囲気

会場は大学の小さめの教室を2室使っていました。6級から準2級までの教室と、2級から1級までの教室に分かれていました。

私が居た教室は1級、準1級、2級で試験時間は、すべて90分です。

しかし、もう一つの教室は準2級から6級までは、試験時間が30分から90分までに分かれています。終了時間がバラバラなので、試験終了時には混乱するのではないかと心配しました。実際、隣の教室の様子なんかは気にしている余裕はなかったのですけど。

試験の会場には、試験開始20分前につきました。すでに、ほとんどの人が着席して字の練習をしていました。皆が似たようなテキストを開いており、ガチンコの雰囲気です。

あれっ、場違いなところに来ちゃったかも?

三人掛けの机に、真ん中を空けて両端に着席するので、スペース的にはゆったりしています。大学にありがちな、折りたたみ式の固定椅子なので、体勢の自由度は低い会場です。

会場は受験地や年度によって変わるので、当たり外れがあるのでしょう。よくある困りごととしては、空調温度に関することです。

脱ぎ着ができる上着を持っていくことが解決方法だと思います。

上着で温度調節しましょ

会場に着いて驚いたことは、オッサンが一人もいないことです。学生らしき若い男女と年配の女性が多いです。

監督をする人も3人いましたが、皆女性です。

軽い気持ちで受験している自分としては、少し場違いなところに来てしまったなと思いました。

完全アウェイやん、まずいな…

試験の持ち物

試験会場に持っていくものは以下のものです。

- 受験票、本人確認票(写真貼付)

- 身分証明書(中学生以上の場合)

- 各種ペン(速書き用ボールペン、掲示用マーカー必須)

- 定規、ものさし

- 鉛筆、消しゴム

- 下敷き

- 時計(携帯電話は時計として利用不可)

持ち物の中で絶対に強くお勧めするものは時計です。会場には、掛け時計が用意されますが、席によっては見にくい場合もあります。また、速書きでは秒針も重要ですが、秒針がない時計かもしれません。

第一問の速書きでは1分読んで4分で書きます。1文字でも書ききれなかった場合には、規定違反になります。

速書きの中では、残りの秒数が分かった方がいいので、自分の時計で残りの秒数を確認しながら書き進めることが得策です。

おすすめは消音できるタイマーよ

第1問は必ずボールペンで書くこととされています。

しかし、会場では忘れた受験生もいましたので、再確認しましょう。幸い、優しい周囲の人が貸してくれたようで、安心しましたが、ルールを確認していなかったのかな?と疑問に思いました。

同じように、第6問では油性または顔料系のマーカーが必須となるので、こちらも準備を忘れないようにしましょう。

また、下敷きは必須ではありませんが、あった方がいいと思います。

普段から使っているものを試験で使うと、普段通りの字が書きやすいと思います。ちなみに、検定の問題用紙には、下敷きとして使用できる紙が用意されていますが、所詮、紙一枚なので下敷きとしての役割は果たせないと思います。

私は、この下敷きを使いました。程よいざらつきがあって、字が書きやすくなります。線があるものは持ち込めないので無地を選択しましょう。

第6問の掲示物だけは、レイアウトを整えるための線を引くことが許されています。レイアウトは、基本的に変更されることはないので、30㎝のものさしに、線を引くべき長さのところにマジックで印をつけておくと楽にできるかもしれません。

以上の経験から、私がお勧めする3つの持ち物はこちらです。

- タイマー(秒針付き)はあると安心

- 下敷き(柔らかめ)があると有利

- ものさしには目印をつけておくと便利

試験時間中の雰囲気

試験時間中は、皆が真剣に取り組んでいて、会場は筆記用具で書く音のみが響きます。

試験監督員は3〜4人いますが、そのうちの2人くらいが見回っています。特に厳しく監視している雰囲気はありません。

第6問の掲示物を書く問題以外は、鉛筆で線を引いて目印を作ることは許されていません。

しかし、はがきを書く問題では、無地のはがきに線を引くと、字の配置が整ったり、文字が曲がらず書けるようになります。書きたくなる気持ちはわかりますが、禁止されていることをやってまで合格したいとは思わないですよね。

試験時間中に、ふと、隣の席を見る機会がありましたが、はがきの問題だけでなく、その他の問題でもバリバリに線を引いていました。真っ直ぐや均等に書くことも求められる技術の一つだと思うのですが、線を引いて合格しても、全く嬉しくないのになと思って見ていました。

結構大胆にやってるな

ちなみに、どの問題でも下書き線のようなものが残っていると規定違反となる可能性があります。違反と判定されると不合格となってしまうので、線や目印をつけることなく書くべきですね。

規定違反の概要については、一般財団法人日本書写技能検定協会のホームページに詳しく解説してあります。

勉強としては、この本だけで臨みました。十分イケたんじゃないかなと思います。

終わりに

試験を終わって最寄りの駅まで歩いていると、同じように受験した人が歩いていました。めちゃめちゃ落ち込んでいました。なんとなく受けに来た自分としては、落ち込むこともなく、浮かれることもなく、不思議に思いました。

次回、受けることがあるならば、自分も力を出し切って抜け殻になるまで頑張りたいと思いました。

試験の結果は、1ヶ月前後で通知が来るそうです。とりあえずは忘れて、通知が来たら思い出そうかなと思います。

受かってるといいな…

最後まで読んでいただきありがとうございます。

コメント