こんにちは、げんです。字を練習することを始めたのですが、折角なので硬筆検定を受けようと思います。

げん

げん硬筆検定受けよっと

硬筆検定の概要

硬筆検定は6級、5級、4級、3級、準2級、2級、準1級、1級の順に難しくなります。1級に合格すると指導者として活動することができるようになります。

試験は実技と理論に分かれ、級により試験時間は30分から90分となります。まずは、過去問を参考に自分が受けるべき級を決めます。

| 級 | レベル | 試験時間 | 速書き |

| 6級 | 小学校1〜3年までの低学年程度 | 30分 | なし |

| 5級 | 小学校3年以上の中・高学年程度 | 50分 | なし |

| 4級 | 中学生・高校生程度 | 60分 | あり |

| 3級 | 中学生・高校生程度 | 70分 | あり |

| 準2級 | 高校生・大学生、一般社会人程度 | 90分 | あり |

| 2級 | 高校生・大学生、一般社会人程度 | 90分 | あり |

| 準1級 | 高校生・大学生、一般社会人程度 | 90分 | あり |

| 1級 | 大学生、一般社会人程度 | 90分 | あり |

何級を受けようかな

各級に対応する学年のレベルが示してありますんので、参考に決めるといいでしょう。ちなみに受験人口が最も多いのは3級です。迷ったら、3級から始めてみるのがいいかもしれませんね。

合格答案例

各級の合格答案例には、合格の基準となる回答が掲載されています。私なりの感覚ですが、回答を見た時に、自分よりも上手くないなと思ったギリギリの級を受けようと思いました。少し背伸びするくらいでいいのではないでしょうか?

しかし、仮に解答例がすごく上手に見えたとしても、すぐに諦めてはいけません。なぜなら、級によっては、明らかに上手すぎる解答例が混ざっているからです。あくまで合格答案例であって、最低基準を示したものではないため、合格者の標準よりもはるかに上手なものもあります。

例えば、3級の解答例はとても上手だと思います。

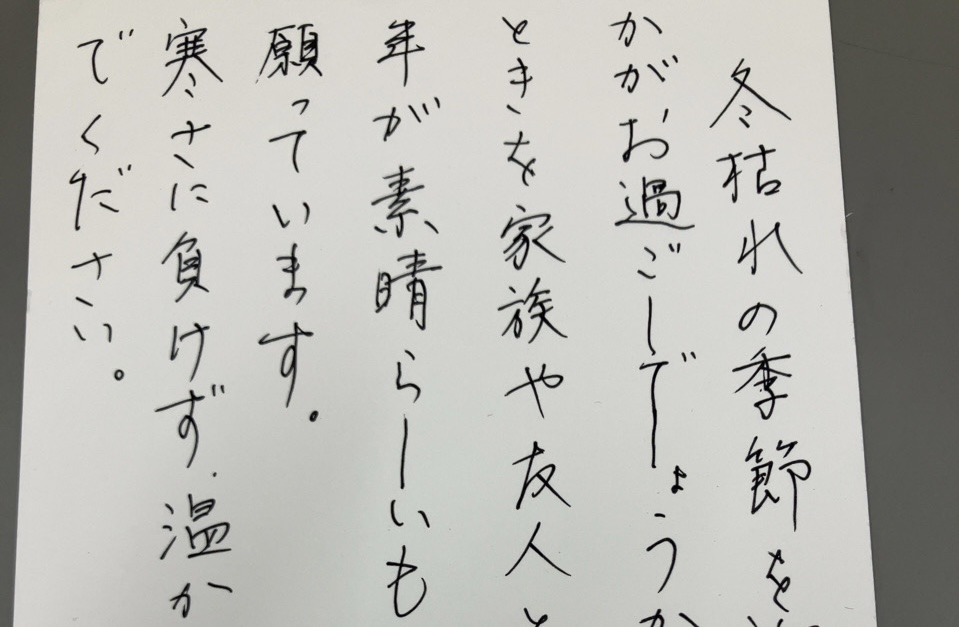

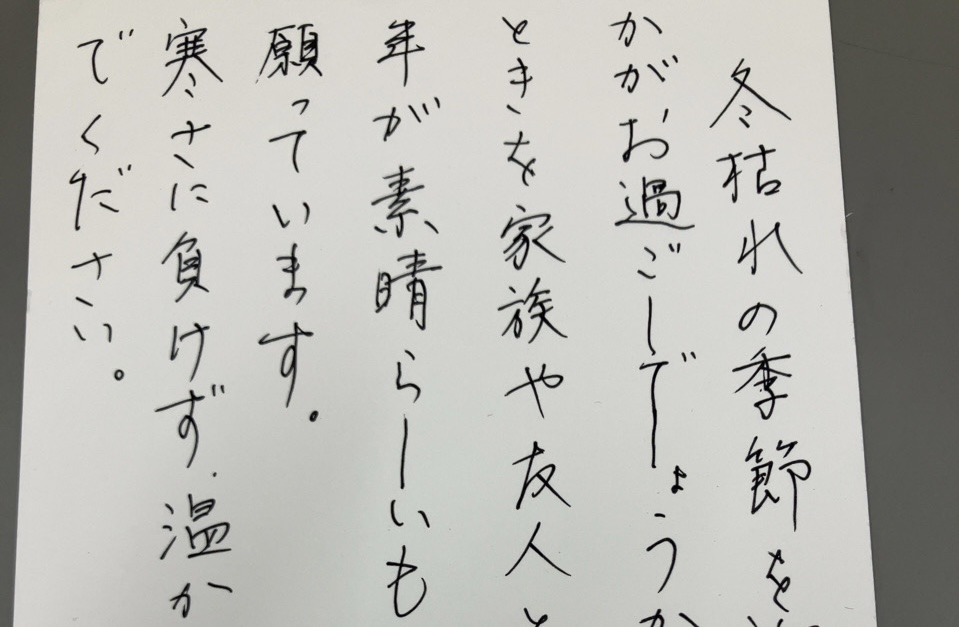

上の写真は、レベルを確認するために私が2級のハガキ問題を書いたものです。書き慣れない無地のハガキなので、ところどころ字が曲がっています。文字の大きさも揃っていないので、まだまだ練習の余地はありそうです。

解答例と照らし合わせてみましたが、検定で求める技能に注意すれば合格できるだろうと踏んで、2級を受けることにしました。

よっしゃ、2級でいきますよ

参考書や教材

もう少し検定の内容を確認したいので、書籍も調べてみます。

一般財団法人日本書写技能検定協会のホームページには、検定に役立つ参考書や教材があります。各級に対応したテキストや問題集があるので探してみましょう。

今回の2級受験に当たっては、以下の2冊を手に入れ参考にしました。

硬筆書写技能検定 公式テキスト

試験を主催する「一般財団法人日本書写技能検定協会」が編集した、試験内容を網羅した唯一の公式テキストです。

1級から6級までの試験内容、審査基準、各級の問題例と解説、さらに関連知識が書かれています。受験者数や合格者数の統計数字も掲載されているので、合格率から受験級を決めるものいいかもしれません。

最も受験者数が多いのは、ぶっちぎりで3級です。令和4年には2万人を超えています。合格率は7割ありますので、初めに狙う級としては、3級が一番多いと思われます。

この本を読むと、各級の問題と答案例を順に見ることができます。自分が受験する級を決めるにはとても役立つ本だと思います。また、試験の審査基準もありますので、受験にあたっては必ず読んでおくべきと思います。

硬筆書写技能検定公式問題集 準2級・2級

準2級、2級に特化した公式問題集です。この本で対策すれば、過去問が詳しく解説していあるので、どちらの級も合格できると思います。

問題を見ながらノートなどに解答し、解答例と比較して添削するようにします。繰り返し勉強することで、実力がついていくと思います。

残念ながら、私は検定までの時間が少なかったので、本に直接書き込んで練習しました。出来が悪かった問題だけ、別にノートに書き直していました。

試験内容としては、準2級と2級はほとんど同じです。ただ、合格判定ラインが少し違い、準2級が受かりやすくなっています。2級をいきなり受けるのが心配ならば、準2級から始めてみましょう。

| 級 | 実技 | 理論 |

| 準2級 | 445点/600点満点 | 285点/400点 |

| 2級 | 475点/600点満点 | 295点/400点 |

ちょっとの点差だけど、違いは大きいかも

不安を感じたら、準2級から始めるのがいいと思います。

試験内容

2級の試験内容は実技試験6問、理論問題4問の計10問です。

| 出題内容 | ||

| 実技問題(6問) | 第1問 | 速書き |

| 第2問 | 漢字 | |

| 第3問 | 漢字仮名交じり文(縦書き) | |

| 第4問 | 漢字仮名交じり文(横書き) | |

| 第5問 | はがきの通信文 | |

| 第6問 | 掲示 | |

| 理論問題(4問) | 第7問 | 漢字の筆順 |

| 第8問 | 旧字体、書写体を読む | |

| 第9問 | 草書を読む、平仮名の字源、部首名称 | |

| 第10問 | 漢字の字体 | |

各問題の配点は100点です。合格ラインは、実技600点満点中475点以上、理論400点満点中295点以上です。実技と理論は個別に合格が判定され、両方合格で2級合格となります。

片方合格の場合は、次回以降、残りのみ合格すれば2級合格となります。

設問詳細

2級では、実技問題6問(第1問〜第6問)と理論問題4問(第7問〜第8問)から構成されます。

実技試験では各種テーマに沿った問題文を解答用紙に書き、その文字の美しさや正確さが試されます。また、理論問題では書写に関する知識(筆順、書体、常用漢字、部首など)が問われ、解答をマークシートに記入します。

試験時間は、実技、理論を通して90分で実施されます。

ただし、実技の第1問の速書きだけを区切って時間管理します。5分経過後、すぐに第1問の解答用紙を集めます。集め終わったら、試験が再開され、残りの85分で第2問からを解答します。

第1問

速書きをします。1分間、問題文を黙読した後、4分間で125文字程度の文章を書きます。筆記用具はボールペン指定です。細かい内容、対策方法はこちらの記事をご覧ください。

ボールペン苦手なんだよな

第2問

漢字の熟語5つをを楷書、行書で書きます。縦の罫線内に書きます。

筆記用具は、つけペン、万年筆、ボールペン、サインペンのどれでもいいですが、鉛筆やフリクションボールペンは使用禁止です。細かい内容、対策方法はこちらの記事をご覧ください。

第3問

縦書きの50文字程度の仮名交じり文章を書きます。縦の罫線内に書きます。漢字は行書で書いてもよく、ひらがなは連綿としてもいいです。

筆記用具は、つけペン、万年筆、ボールペン、サインペンのどれでもいいです。細かい内容、対策方法はこちらの記事をご覧ください。

第4問

横書きの50文字程度の仮名交じり文章を書きます。横の罫線内に書きます。漢字は楷書で書き、数字やローマ字は調和が取れる字体で書きます。

筆記用具は、つけペン、万年筆、ボールペン、サインペンのどれでもいいです。細かい内容、対策方法はこちらの記事をご覧ください。

第5問

ハガキの通信文を書きます。

無地のハガキに90文字程度の挨拶文を書きます。筆記具はつけペン、万年筆、ボールペン、サインペンのどれでもいいです。細かい内容、対策方法はこちらの記事をご覧ください。

この問題が一番難しそう

第6問

B4用紙の大きさに催し物を案内する掲示物を書きます。筆記用具は、この問題のみ油性または顔料系のマーカーを使用します。

文字のレイアウトを決めるために、鉛筆と物差しを使って線を引くことが許されています。提出時には、線を消しゴムで消してから提出します。細かい内容、対策方法はこちらの記事をご覧ください。

ここからは、理論問題です。選択肢をマークシート方式で答えます。

第7問

漢字の筆順が正しいか、正しくないかを判断します。10問あります。

第8問

A:旧字体、B:書写体の漢字を読んで、正しいものを4択で選びます。A、B各5問あります。

第9問

A:草書を読む、B:ひらがなの源となった漢字、C:漢字の部首名をそれぞれ4択で選びます。各5問あります。

第10問

常用漢字として正しいかどうかを判断します。20問あります。

理論問題の詳細や対策はこちらの記事をご覧ください。

理論はどれもわかんないな、出たとこ勝負だ

こちらの記事で詳しく紹介しています。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

コメント